業務効率化や人手不足の対策として「外注」を活用する企業が増えていますが「外注ってそもそもどういうこと?」「委託や請負とは何が違うの?」と疑問に感じたことはないでしょうか。

外注は便利な手段である一方、契約形態や意味を正しく理解していないと、トラブルやコストの無駄につながる可能性も…。当記事では、外注の基本的な意味や使われる場面、委託・請負との違い、そして具体的な事例までをわかりやすく解説します。

外注とは?

企業活動の中では「この業務は外部にお願いしたい」と感じる場面が多々あります。そうしたときに選ばれるのが「外注」という手段です。

ただし、外注の意味や仕組みを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルにつながりかねません。ここでは、外注の基本的な定義と、実際にどのような場面で使われるのかを見ていきましょう。

基本的な意味と使われる場面

外注とは、企業が業務の一部を社外の個人や法人に依頼することを意味します。

依頼先は、専門的なスキルを持つフリーランスや外部企業などが一般的です。たとえば、自社でエンジニアが足りないときにシステム開発を外部に頼んだり、営業の一部をアウトソーシングしたりと、その内容はさまざまです。

業務の種類や目的に応じて短期的なプロジェクト単位で依頼するケースもあれば、長期的な契約を結ぶこともあります。特に中小企業やスタートアップにとっては、限られた人材・リソースの中で事業を回すために、外注は有効な手段です。

また、最近ではリモート対応が可能なオンラインアシスタントなどの普及もあり、外注の対象となる業務領域は年々広がりを見せています。

なお、「外注」という言い方はネガティブな印象を与える場合もあるので使い方に注意が必要です。詳しくは以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

「外注」は失礼?ビジネスで使える丁寧な言い換えとNG表現を解説

社内で外注が活用される理由

企業が外注を取り入れる背景には、主に以下のような目的があります。

- 人手不足の解消

- 専門性の確保

- コスト削減

特に現代のビジネス環境では、業務の多様化・高度化が進み、すべての作業を自社内の人材だけで対応するのは難しい場合も多くあります。また、限られた人数で多くの業務を抱えることで、コア業務に十分な時間が割けず、生産性が低下するケースも少なくありません。

こうした課題に対し、外注を活用することで、必要な業務だけを効率的に外部に任せられます。

例えば定型的な事務作業を外注すれば、社員はより重要な判断や戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。さらに、社員を新たに雇用するよりも柔軟かつコスト効率がよい点も、外注が選ばれる理由の1つです。

【関連記事】

アウトソーシングとは?メリット・デメリットや契約先の選び方【わかりやすく解説】

外注のメリット・デメリット

外注は業務の効率化やコスト削減を目的に、多くの企業で取り入れられている手法です。

ただしメリットだけでなく、運用や管理の面で注意が必要なポイントも。ここでは、外注の代表的なメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

メリット1:専門的なスキルや知識を活用できる

外注の大きな利点の1つが、社内にない専門性を外部から補えることです。例えば、プログラミングやデザイン、経理業務など、専門知識が求められる作業を自社の社員に任せるのは難しい場合があります。

そうした場面で、外部のプロフェッショナルに依頼すれば、一定のクオリティを担保しながら効率的に業務を進められるでしょう。特に短期プロジェクトやスポット的な業務においては、必要なスキルを必要な期間だけ活用できる点も魅力です。

メリット2:社員がコア業務に集中できる

外注によって定型的な業務やサポート業務を外部に任せると、社員は売上に直結する業務や戦略立案などのコア業務に集中できます。これにより、限られた人材でより高い成果を出せる体制を築けるでしょう。

特に人員リソースが限られている中小企業やスタートアップにとっては、大きな生産性向上につながるポイントです。

デメリット1:意思疎通や進行管理に手間がかかる

外注先とは基本的に社外の人間同士でのやりとりになるため、業務の背景や目的、優先順位などをすり合わせるまでに時間がかかることがあります。特に初めて取引する相手や、業務内容が複雑な場合には、細かな認識のずれが発生しやすく、確認作業や調整が多くなりがちです。

非常駐型の外注の場合、コミュニケーション手段もチャットやメール、オンライン会議などが主になります。そのため伝達ミスや対応のタイムラグが生じる場合も考えられます。スムーズに進行させるには、業務の目的やスケジュール、成果物のイメージをできるだけ明確に共有し、定期的な情報共有の場を設けることが効果的です。

デメリット2:社内にノウハウが蓄積されにくい

業務を外部に任せると社内のリソースを温存できる反面、その業務に関する知識や手順が社内に残りにくくなるという側面があります。たとえば、報告書の作成やデータ分析、業務フローの改善などをすべて外注していると、担当者が退職したり契約が終了したりした際に、社内に何も引き継がれない状態になってしまう可能性が否めません。

外注に頼りすぎると、いざという時に社内で対応できず、業務が停滞してしまうケースも。外部と協力しながらも必要な知識や工程は社内に記録・共有しておくことが、安定的な運用につながります。

【関連記事】

その業務、外注と内製どっちにすべき?メリット・デメリットを踏まえて解説!!

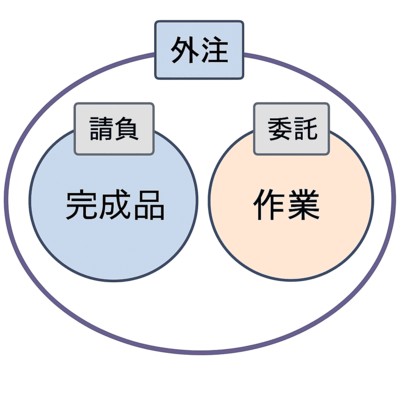

「委託」「請負」との違い

外注という言葉は広く使われていますが、「委託」や「請負」といった契約形態が含まれていることをご存じでしょうか。

どれも業務を外部に依頼する点では共通していますが、契約の内容や責任の範囲に明確な違いがあります。ここでは、それぞれの契約形態の特徴をわかりやすく整理し、外注との関係を確認していきましょう。

委託は完成責任がない業務依頼

委託とは、業務の遂行そのものを依頼する契約形態で、法律上は「委任契約」や「準委任契約」に分類されます。大きな特徴は、依頼された業務を適切に実施することが求められる一方で、「完成品」や成果物の提出までは求められない点です。

例えば、電話受付やデータ入力、事務代行といった継続的・定型的な業務を第三者に委託するケースが該当します。成果の有無ではなく、業務の実施に対して報酬が発生する点が、請負との大きな違いです。

請負は完成品に対して報酬を支払う契約

請負は、完成された成果物に対して報酬が発生する契約形態で、民法第632条に基づいて定められています。例を挙げるならば、建物の施工、ホームページの制作、チラシのデザインといった「完成」が明確な業務に多く用いられるものです。

依頼者と受注者があらかじめ納期・成果物・報酬を取り決め、受注者はその完成をもって契約を果たします。業務の進め方は基本的に受注者の裁量に任されるため、完成責任がより明確に求められるでしょう。

外注の具体的な事例

ここまでで外注の基本や契約形態について理解が深まったところで、次に実際の業務でどのように外注が活用されているのかを見てみましょう。

ここでは企業によく見られる3つの代表的な外注事例をご紹介します。

システム開発の外注

自社でゼロからシステムを開発・運用するには、高度な専門知識と豊富な実務経験を持つエンジニアの確保が必要です。しかし、優秀なIT人材は採用競争が激しく、社内での体制構築にも時間とコストがかかります。

必要なタイミングで外部の開発会社やフリーランスのエンジニアに依頼することで、専門性の高いシステムやアプリケーションを効率的に構築可能です。要件定義、設計、実装、テストといった各工程を外注できるため、開発スピードも向上するでしょう。

ただし、要望の伝達不足や仕様変更の管理が甘いと、成果物の質や納期に影響が出る恐れもあるため、事前の準備と定期的な打ち合わせが重要です。

事務・バックオフィスの外注

経理処理、データ入力、各種帳票の作成、スケジュール調整、備品管理など、バックオフィス業務は多岐にわたり、日常的に発生する作業でもあります。こうした業務を社員がすべて対応しているとコア業務に時間を割けず、組織全体の生産性が落ちてしまうことも。

そこで注目されているのが、オンラインアシスタントや事務代行サービスを活用した外注です。在宅勤務スタイルを前提とした外注なら、場所や時間にとらわれずに依頼できる柔軟性があります。さらに、専門的な知識を持つスタッフが対応してくれるため、業務の正確性や対応スピードも期待できます。

営業活動の外注

営業活動は会社の売上に直結する重要な業務である一方、人材の確保や育成、日々の対応に多くの労力を要します。特に新規開拓営業は工数がかかり、社内の営業チームだけでは手が回らないという悩みを抱える企業も少なくありません。

こうした課題を解決するために、営業の一部を外部の営業代行会社やテレアポ業者に委託する動きが広がっています。ターゲットリストの作成やアポイント獲得、場合によっては商談や契約締結までを担ってもらうことで、自社は既存顧客のフォローや製品改善に集中できるでしょう。

営業の成果を可視化しやすいサービスも多く、効率的な営業体制の構築に役立つ点でも注目されています。

【関連記事】

意外と難しい…外注管理で失敗しないポイントとは?方法やツール等とともに解説

業務の外注なら「フジ子さん」も検討を

外注は専門性の高い業務や定型的な作業を効率よく処理するために、多くの企業で導入が進んでいる手段です。

業務内容にあわせて「委託」や「請負」などの契約形態を選び、社外のリソースを活用することで、コア業務への集中やコスト削減にもつながります。

外注先に迷われる場合は、当ブログを運営しているオンラインアシスタントサービス「フジ子さん」をご検討ください。

フジ子さんではバックオフィスを中心に、テレアポやデザイン、翻訳、WEB対応など、幅広い業務に対応できます。2時間の無料トライアルもご用意しております。

フジ子さんについて詳しくは以下のサイトをご覧ください。