「人手が足りないのに、採用に時間もコストもかけられない…」

「採用代行の利用を検討しているが、費用をかけるだけの効果があるのだろうか」

そんな悩みを抱えていませんか?

本記事では、採用代行の費用相場や料金体系をわかりやすく整理し、費用対効果の見極め方を解説します。

社内の負担を減らしながら、優秀な人材を確保するためのヒントが得られます。

「まずは情報収集から」という方にも役立つ内容なので、ぜひご一読ください。

目次

採用代行(RPO)とは

採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)とは、企業が採用業務の一部または全部を外部の専門機関に委託する仕組みです。

求める人材が集まらない、募集しても応募者が集まらないという悩みを持つ企業による利用が増えています。

多様化する採用手法

SNSの活用やスカウト、リファラル採用(社員の紹介)など、採用手法は近年多様化しています。求職者よりも求人の方が多い売り手市場の現在、自社で働く魅力を積極的にアピールする活動も求められます。

採用手法の多様化

求人媒体の多様化: 特定職種専門サイト、地方特化サイトなど

ダイレクトリクルーティング: LinkedIn等でのスカウト

ソーシャルリクルーティング: SNSでの広報

オンラインイベント: 説明会、セミナー

AI活用: スクリーニング、マッチング

リファラル採用: 社員紹介

インターンシップ多様化: 短期・長期・特化型

ターゲット層やニーズに合わせた細やかな採用活動が行われています。

限られた社内リソースだけでは、どの手法が自社にあっているかなど判断も難しい企業も多いでしょう。採用代行を利用し、知見のある担当者に業務を任せれば適切に判断し、対応してもらえます。

委託可能な業務

採用代行には、採用活動の各ステップの業務を委託可能です。

採用活動のステップ

1)採用計画:どんな人材を求めるか、どこでどんなアピールをするか検討する

2)母集団形成:求人を出し、応募者を集める

3)会社説明会:企業に興味を持つ求職者に対しアピールをする

4)面接:応募者と実際に対面する

5)選考・内定:応募者の中から採用者を決め、内定を出す ※委託に許可が必要な場合がある。

6)内定者のフォロー:内定者が企業に定着するようさまざまなフォローを行う

採用代行を利用すれば、企業は自社のコア業務に専念しながら、採用の専門知識とノウハウを持つプロフェッショナルによる人材確保を実現できます。

採用代行サービスを導入するメリット

採用代行サービスの導入のメリットをご紹介します。

採用トレンドを踏まえた最適な施策の実行が可能

採用代行を利用する大きなメリットの一つは、最新の採用トレンドや市場動向を踏まえた施策を柔軟に取り入れられることです。採用代行を担うプロフェッショナルは、常に変化する人材市場や求職者のニーズに敏感であり、業界ごとの動向や成功事例の情報を日々アップデートしています。

例えば、「Z世代に響く求人票の作成」「SNSや動画を活用した母集団形成」「スカウトメールのパーソナライズ」など、自社だけでは把握しきれないトレンドに基づいた施策をスピーディーに実行することが可能です。

競合他社との差別化を図り、より優秀な人材の獲得につなげることができます。

人手確保によるコア業務への集中と組織全体の効率向上

採用担当部門が人手不足の企業の場合、外部の手を借りることでリソースを確保できます。そして、企業の人事担当者は本来注力すべきコア業務に集中できます。人材戦略の立案や組織開発といった、より高付加価値な業務に時間とエネルギーを割くことができます。

結果として、従業員の負担軽減・モチベーションの向上、そして働きやすい職場環境の実現にもつながります。

採用工数の削減とコスト最適化

自社に十分なリソース・知見がない場合、採用代行を導入することで採用活動の各フェーズにおける工数の削減が可能です。結果として採用コストの最適化につながります。

- 求人広告の作成と掲載

採用代行が魅力的かつ効果的な求人広告を作成・運用し、最適な媒体に掲載。広告作成・出稿にかかる時間を削減できます。 - 応募者のスクリーニング

書類選考や初期対応を代行が担うことで、人事担当者はより戦略的な判断や面接に集中できます。 - 面接スケジュールの調整

応募者と面接官との日程調整を代行。細かな調整作業の負担が軽減されます。

なお、採用代行にかける費用によってはコスト削減にならない場合もあります。まずは自社で現在どのくらいのコストがかかっているのか把握することをおすすめします。

採用代行サービスを導入する際の注意点とデメリット

採用代行サービスの導入にあたっては注意すべき点やデメリットも存在します。

社内ノウハウの蓄積が進みにくい

採用業務を外部に委託することで、社内に採用ノウハウが蓄積されにくくなる点は大きなデメリットです。

採用の実務経験が社内で得られなくなると、将来的に自社独自の採用戦略や文化に根ざした採用活動を展開しにくくなる可能性があります。特に、成長フェーズにある企業や内製化を重視したい企業は、この点を意識する必要があります。

コミュニケーション不足によるミスマッチのリスク

採用代行業者との連携が不十分な場合、自社のビジョンや採用基準が正確に伝わらず、ミスマッチが生じる恐れがあります。

候補者の質やマッチングの精度に影響が出ると、結果的に採用成果に結びつかないばかりか、社内に混乱を招くことにもなりかねません。定期的な情報共有やフィードバックの仕組みを設け、密なコミュニケーションを維持することが重要です。

コストやサービス品質のばらつき

採用代行サービスには料金体系が複雑なものもあり、想定以上のコストが発生するケースもあります。また、サービスの品質にばらつきがあるため、期待していた成果が得られないことも。

業者選定の際は、価格だけでなく、過去の実績や対応体制、評価制度などを総合的に確認し、自社に合ったパートナーを見極めることが求められます。

【関連記事】

採用代行のメリットデメリット?依頼可能な業務や業者選定ポイントを紹介

採用代行サービスの料金体系と費用相場

採用代行サービスの料金体系は主に「月額固定制」「従量課金制」「成果報酬制」の3つに大別されます。それぞれの特徴をご紹介します。

月額固定制:安定したサポートに最適

月額固定制は、毎月一定額を支払う仕組みです。プランにより代行してもらえる業務の範囲、料金は異なります。

相場は月額10万〜70万円程度と幅があります。コストが一定のため予算の見通しが立てやすいのがメリットです。利用する代行サービスによっては、一部業務はオプションで別料金となる場合もあります。契約前に依頼したい業務の洗い出しをしっかりしておくとよいでしょう。

| サービス内容 | 新卒採用 | 中途採用 | パート・アルバイト採用 |

|---|---|---|---|

| 一部業務代行(スカウト、書類選考、面接などいずれか) | 10万円~70万円 | 20万円~80万円 | 1万円~30万円 |

| 採用業務全般代行(採用計画、母集団形成、選考、内定者フォローなど) | 25万円~70万円 | 40万円~80万円 | 10万円~30万円 |

| スカウト代行 | 10万円~50万円 | 10万円~60万円 | – |

従量課金制:必要な分だけ依頼可能

従量課金制は、依頼した業務の内容や量(スカウトメールの送付数や採用人数など)に応じて料金が発生する仕組みです。

必要な業務だけを選んで依頼できるため、不定期な採用やスポット対応に強みを発揮します。費用対効果の管理がしやすく、予算に制限がある企業にも適した選択肢です。

| 業務内容 | 業務内容(一例) |

|---|---|

| 求人作成 | 1件1万円〜 |

| スカウトメールの配信 | 1通50円~ 、5,000円/月~ |

| 採用HP作成 | 50万円~ |

| 採用広報記事作成 | 3〜20万円 |

成果報酬制:採用成果に応じた支払い

成果報酬制は、実際に採用が決定した場合のみ料金が発生するプランです。

1名あたりの報酬額は60万〜120万円程度が一般的です。初期費用を抑えつつ、確実な成果を重視する企業に適しています。リスクを抑えながら採用活動を進めたい場合に効果的です。

| 項目 | 料金相場 |

|---|---|

| 採用成功報酬 | 60万〜120万円程度 ※採用者の年収の20%~40%が目安 |

自社に合った料金体系を選ぶための判断ポイント

どの料金体系の採用代行業者を選定すべきか、検討する際のポイントをご紹介します。

- 採用計画の規模と頻度

長期的・継続的に採用を行う場合は「月額固定制」、不定期・単発であれば「従量課金制」や「成果報酬制」が適しています。 - 予算とコスト管理の柔軟性

予算が限られている場合や、コストの変動を抑えたい場合は、「月額固定制」や「成果報酬型」が有効です。 - 採用リスクへの許容度

「成果報酬制」は成果が出なければ費用がかからない点でリスク回避に優れていますが、1名あたりの費用が高めになる点も考慮する必要があります。

採用代行と自社採用の費用・効果比較

採用活動における費用対効果を最大化するためには、採用代行と自社採用のどちらが自社にとって適しているかを見極めることが重要です。

コストパフォーマンス比較:どちらが費用対効果に優れているか?

採用代行と自社採用では、発生するコストの種類や規模に違いがあります。

- 自社採用の場合:

自社リソースの方がコストを抑えられるように思えるのではないでしょうか?しかし採用担当者の人件費、求人媒体への広告費、書類選考・面接・内定までにかかる工数など、見えにくい間接コストも多く発生します。

担当者のスキルや経験によって成果に差が出やすい傾向があるため、費用対効果の面で考えると採用代行の方が優れている場合もあります。 - 採用代行の場合:

月額固定制や成果報酬制などの料金体系に沿って費用が発生します。目に見えるコストは上がりますが、その中にはプロフェッショナルによる選考支援・スクリーニング・候補者対応などの業務一式が含まれており、内部のリソースを別業務に振り分けられるメリットがあります。

採用の「質」と「スピード」の比較

- 採用代行の強み:

豊富な人材データベースや最新の採用手法に基づいた選考プロセスにより、短期間で高精度なマッチングが可能です。特に人材の流動性が高い業界で、迅速な人材確保が求められる場面においてその効果が際立ちます。 - 自社採用の強み:

社内で直接選考することで、企業文化や職場の空気感に合った人材を丁寧に見極められるという利点があります。独自の価値観や組織風土を重視する企業には大きなメリットです。

業務範囲と柔軟性の違い

採用代行と自社採用には範囲と柔軟性にも明確な違いがあります。

採用代行サービス

利用するプランにより依頼できなかったり、依頼するために追加料金がかかったりする場合があります。戦略の策定など、広範囲の業務を一括で対応してもらうには、ある程度費用をかける必要があるといえるでしょう。

その一方で、短期間で大量採用が必要な場合(繁忙期・新規事業立ち上げなど)には、リソースとノウハウを活かしてスピーディーに対応できるのが強みです。

ある程度の予算を確保できる場合には、コストパフォーマンスの高い選択肢です。

自社採用

自社採用は柔軟に細かい調整がしやすく、リアルタイムな方針変更や社内メンバーとの連携を通じた一体感のある採用活動が可能です。一方で、リソース不足により担当者に負担がかかる場合があります。また、ノウハウが不足していると採用活動の効率が悪くなることも考えられます。

採用代行サービス選定時のチェックポイント

採用戦略に適した手法を選ぶために、抑えておきたいポイントを5つご紹介します。

1. 対応業務の明確化

まず、自社が外部委託したい業務範囲をはっきりさせることが大切です。採用代行サービスには、応募者管理、書類選考、面接設定、説明会や面接の代行など、さまざまな業務があります。どこまで自社で対応するか、どの業務を任せたいかを事前に整理し、各採用代行会社のサービス内容と照らし合わせましょう。

2. 実績・導入事例の確認

サービスの信頼性を見極めるには、実績や事例の確認が有効です。自社と似た規模・業種の事例や、採用したい職種に関する成功例が参考になります。公式サイトの情報やクライアントの声、第三者のレビューなどを通じて、どのような成果が出ているかを把握しましょう。

3. 自社文化との適合性

採用代行が自社の企業文化や採用方針に合っているかどうかも重要です。企業の価値観や採用ルールを理解し、それに沿った対応ができるかを確認しましょう。「当社の文化をどう採用活動に反映するか」「プロセスの柔軟な調整は可能か」といった観点から、連携のしやすさを見極めることが大切です。

4. 費用の透明性

見積りに含まれる業務内容や費用項目を確認し、追加料金の有無にも注意しましょう。固定料金制や成果報酬制など、料金体系の違いも比較し、自社の予算や採用計画に合ったプランを選ぶことがポイントです。

5. 情報共有とサポート体制

円滑な連携には、情報共有の仕組みとサポート体制の確認が欠かせません。定期ミーティングやチャットツール、進捗報告の頻度などを事前に確認しましょう。また、採用代行の担当者と実際にやり取りしてみて感じた対応スピードや柔軟性もチェックポイントです。

【関連記事】

採用代行のおすすめサービス10選を比較!業務委託できる内容や費用について解説

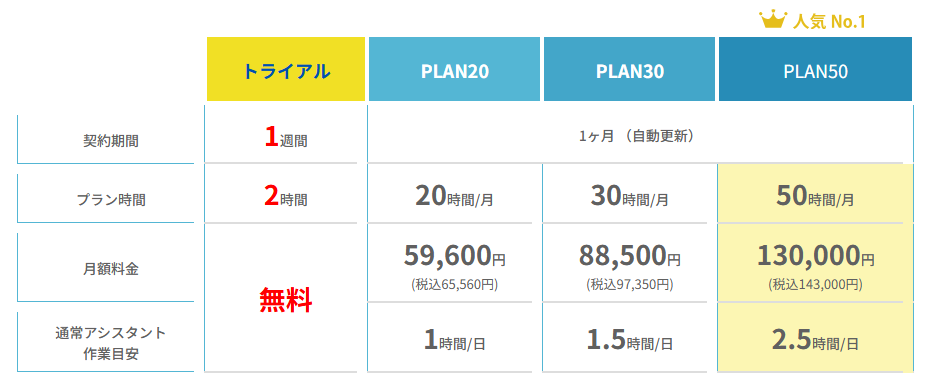

低コストで採用部門のリソース不足を補いたいなら「フジ子さん」

本ブログを運営している「フジ子さん」は、採用活動サポートも行うオンラインアシスタントサービスです。

採用代行の費用相場が数十万円、時に100万円以上となるのにくらべ、フジ子さんは圧倒的低コストでご利用いただけます。

「自社で採用を行いたいけれど費用をあまりかけられない」

「ノウハウやリソースが不足している」

とお悩みでしたらぜひフジ子さんにご相談ください。

■料金プラン

※10時間ごとに対応可能。60時間以上はお見積り

フジ子さんでサポート可能な採用業務について、資料をご用意しておりますのでぜひご覧ください。

まとめ

採用代行サービスは、「費用が高そう」という印象を持たれがちですが、実際には多数の候補者を集めたり、優秀な人材を効率的に確保できたりと、費用対効果に優れているケースも少なくありません。採用業務をプロに任せることで、自社の負担を減らしつつ、より質の高い採用が可能になるメリットがあります。

ただし、採用代行がすべての企業にとってベストな選択とは限りません。企業の規模や採用計画、内部リソースの状況によっては、自社での採用や他の外部サービスの方が適している場合もあります。例えば、日常的な人手不足への対応であれば、オンラインアシスタントサービス「フジ子さん」もおすすめです。

重要なのは、自社の課題や目的を明確にし、その上で最適な採用手法・サービスを選ぶことです。柔軟に選択肢を見極めることで、自社に合った採用体制を築くことができるでしょう。